Publicado em: 16 de novembro de 2021

Marshall Mcluhan, um dos maiores teóricos da comunicação do século passado, dizia que o “meio é a mensagem” – do inglês, “the medium is the message”. Com isso, ele queria dizer que a mídia escolhida para uma mensagem importaria tanto quanto, ou até mais, do que a mensagem em si. Porém, existe um outro lado em seu aforismo: o que supõe que os meios podem, eles mesmos, serem mensagens.

A literatura, por exemplo, sempre fez isso. Homero, para citar um clássico dos clássicos, escreve as histórias de sua Odisseia e sua Ilíada se referindo, o tempo todo, à mitologia, o maior compêndio de histórias da época.

O cinema surge não só adaptando o que veio antes (livros, óperas, espetáculos circenses e peças de teatro) como adora referir-se a si mesmo. A obra de Quentin Tarantino cita, às vezes ao pé da letra, outros filmes, além de ser apaixonada pelo fazer cinematográfico em si, como se pode ver em “Era uma vez em… Hollywood” (2019). Martin Scorsese fez uma homenagem a George Méliès, um dos pioneiros do cinema, com seu “A invenção de Hugo Cabret” (2011). Wes Craven fez um filme de terror sobre filmes de terror com seu já clássico “Pânico”(1996), que agora ganha uma quinta sequência – naturalmente, se referindo às outras quatro.

A lista é longa, mas, como se pode notar, quanto mais um meio cresce e se consolida, mais ele se torna, também, mensagem. E não é diferente com os games.

Mais e mais jogos recentes trazem referências e citações a outros jogos. É um fenômeno que me chama atenção por dois motivos. Primeiro, porque me faz perceber que, embora ainda tratados assim por muita gente, games não são mais uma mídia tão nova assim. A ponto de não só terem sua própria história, como fazerem dela, muitas vezes, sua própria mensagem.

Mas também demonstra, me parece, que os jogos são uma mídia já madura, capaz de falar, rir, criticar e aprender consigo mesma. E os exemplos não são poucos. A começar por títulos “mashup”, como as franquias “Super Smash Bros” ou “Marvel vs. Capcom”. De repente, num mesmo game, é possível uma luta entre Chun-Li e o Homem-Aranha, algo que jamais veríamos em qualquer outra mídia. Ou misturar Mario, Donkey Kong e Link com personagens que sequer pertencem à Nintendo, como os de “Persona 5” (2016) ou da série Kindgom Hearts.

A franquia Kingdom Hearts, por sinal, surge como mais um exemplo: embora sejam jogos originais, eles trazem personagens da série Final Fantasy, misturando-os e criando novas histórias e possibilidades.

Mas para além da citação literal, como ocorre nesses casos, há aquela referência mais discreta ou indireta. Quando um aspecto de um jogo, como por exemplo uma mecânica, é reapropriado por outro. É quando a referência deixa de ser apenas “compra de direitos autorais” – e me recuso a comentar o aparato publicitário que “Fortnite” (2017) se tornou nesse sentido – e se torna realmente uma forma de expressão estética. É quando games transformam o meio em mensagem.

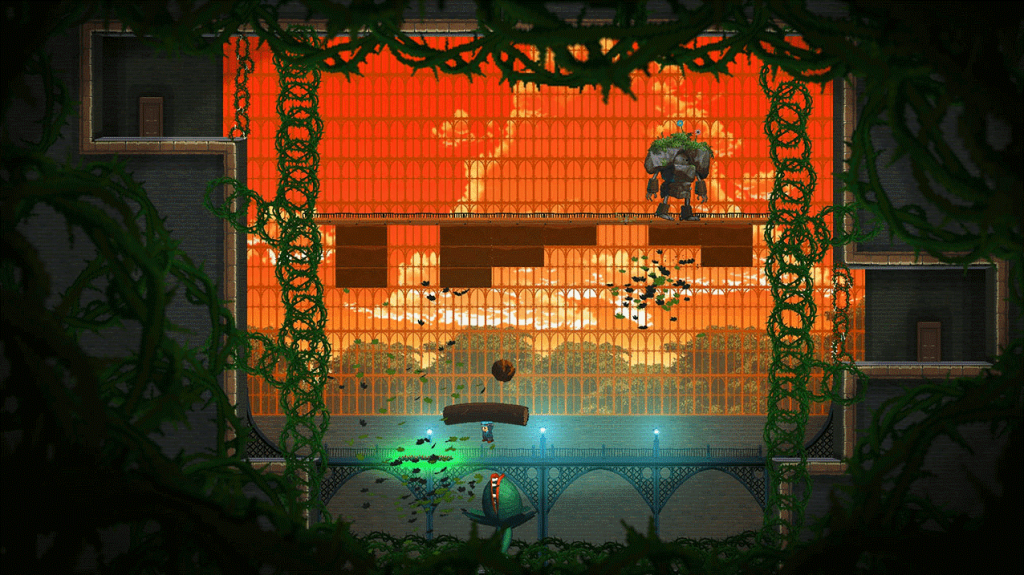

O melhor exemplo que tenho em mente é “Horace” (2019), um game feito por apenas duas pessoas – o designer e artista Paul Helman e o programador Sean Scaplehorn. O jogo é composto da poeira de mil fitas de vídeo game perdidas em alguma locadora. Ou da luz azulada de muitos fliperamas ao redor do mundo. Space Invaders? Está lá, só que trocando os aliens por praticantes de aeróbica. Brick Breaker? O personagem precisa usar uma tora de madeira para ricochetear a bola e acertar um chefe. Num determinado momento, o jogador ou jogadora precisam usar o famoso “Código Konami”, lembra dele? “Doom” (1993), “Adventure” (1980), jogos do Mario, “Metroid” (1986), “Castlevania” (1986)… Nada escapa a “Horace”. O próprio personagem principal carrega o nome de uma série de games lançada em 1980 e que se tornou uma espécie de “cult” entre gamers. Não por acaso, o rosto do robô lembra aquele do personagem principal do Horace antigo.

Fora é claro, referências externas aos games e pertencentes à cultura pop, em especial dos anos 80 e 90 do século passado, que vão de Monty Python e Douglas Adams à “A Fantástica Fábrica de Chocolate” (1971). Tudo isso sem deixar de contar a própria história que, como você já deve desconfiar a essa altura, se confunde com aquela dos vídeos games.

É claro que “Horace” não é o único jogo a fazer isso, embora seja um exemplo fabuloso. “198X” (2019) saiu no mesmo ano e, embora conte uma história completamente diferente, usa da mesma premissa, dobrando os gêneros lúdicos clássicos sobre si mesmos para construir uma nova experiência. “The Messenger” (2018) também faz esse exercício, embora de maneira muito menos explícita. A referência óbvia a “Ninja Gaiden” (1988) é assunto de uma piada já no começo do jogo. Mais adiante, porém, a incorporação de outros gêneros, como “shoot’em up” (gênero lúdico em que é preciso atirar, normalmente com uma nave, em inimigos maiores ou numerosos que você) ou metroidvania (gênero lúdico semelhante ao jogo de plataforma, mas no qual as fases se conectam entre si, gerando uma progressão alinear) mostram que, de novo, trata-se de um game que conhece sua própria história – e não me refiro à trama, apenas.

Em “The Last of Us 2” (2020), último premiado como jogo do ano, existe uma cena na qual “Hotline Miami” (2012) aparece sendo jogado. A escolha não é, obviamente, por acaso: ambos os games têm uma afinidade temática, que evitarei comentar, devido aos possíveis spoilers para quem nunca jogou. Mas naquele momento é como se o diretor nos dissesse: “é disso que eu estou falando. Naquele momento, o jogo, como muito outros, não depende de filmes, livros ou televisão para se fazer entender. Naquele momento, os games são meio e mensagem. Uma experiência passível de ser vivida apenas com um controle nas mãos.

Comentários