Publicado em: 19 de agosto de 2025

Há 30 anos, na primeira semana de julho de 1995, aos 49 anos de idade, minha mãe começava a morrer. E vou logo avisando que esta crônica não é triste e nem melancólica. À minha mãe não devo tristeza ou melancolia, apenas gratidão, amor e saudades pelos bons momentos.

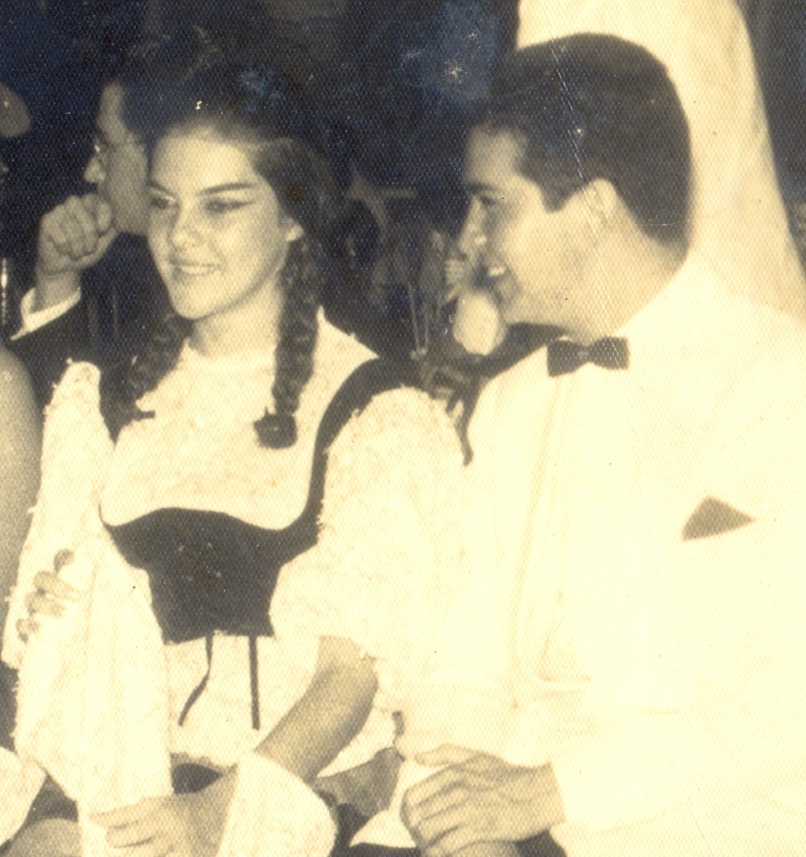

E para começar vou logo contando como minha mãe e meu pai se encontram pela primeira vez. Foi justamente no começo de um mês de julho, no Netuno Iate Clube, no Mosqueiro. Minha mãe havia sido eleita alguma coisa como miss verão – qualquer coisa assim. Ela andava colecionando esses títulos de beleza, uma coisa que hoje em dia deve ser banal mas que, nos anos 1960, tinha outra significação social. Na verdade, o que ela me disse é que era levada a esses “concursos”, sem qualquer vontade sincera de participar deles, o que me parece evidente, primeiramente porque ela era muito nova para se interessar, realmente, por isso; segundo, porque nunca foi importante para ela a convencionabilidade da “beleza” – sempre um ato de poder do qual ela, sei que sempre, teve consciência de quenão pretendia usar como poder – além de achar tudo aquilo chatíssimo.

Mas vamos ao baile do Netuno. O baile do Netuno era “de gala”, o que significa que os senhores vestiam smokings ou ternos, os rapazes summer-jackets – ou seja, ternos brancos, ou vermelhos, com calças pretas. E, as moças, bem, elas, portavam vestidos bem armados e engomadíssimos. Mosqueiro já teve dessas coisas, mas eu mesmo não conheci nada disso (e acho que vocês também não – se alguém conheceu isso, me conte, por favor….). Aliás, esse tempo é até difícil de acreditar, eu acho.

Como minha mãe era a miss, todas as atenções reportavam a ela, mas meu pai, sempre muito convencido de si mesmo, disse a meu avô, que tomava tranquilamente o seu gin and tonic, na mesa onde sentavam-se: “Vou tirar a miss para dançar”. Penso que meu avô não acreditava muito nas divagações de meu pai. Sim, inclusive porque meu pai tinha uma natureza particularmente autoconfiante e havia dezenas de pretendentes a alguma dança com a referida miss.

Não obstante, meu pai tirou a miss para dançar. Preciso dizer a vocês que nunca conheci pessoa mais autoconfiante de que o meu pai. Pelo que me contou, chegou à dama e, diante de uns quize pretendentes, estendeu a mão a ela, que, por ato do destino, movida sabe Deus por quais outros Deuses, aceitou o convite do rapaz. A orquestra (nesse tempo só havia orquestra, não existia música mecânica) começou, nesse preciso momento, a tocar “Only You”, dos The Platters – uma banda talvez pouco conhecida hoje, mas que chegou a vender mais 53 milhões de discos entre 1955 e 1965.

Não satisfeito com suas habilidades de dançarino, meu pai resolveu “traduzir”, tranquilamente, nos ouvidos da miss, rosto colado, a letra da canção. Na verdade, inventou-a. Fez um poema, disse o que achava que a canção devia dizer. E isso porque meu pai não falava nada de inglês, apesar dos investimentos de minha avó Maria Vera, por sinal caríssimos, que pagava cursos de francês, inglês e alemão para o filho que, por sinal, se era bem competente na inventividade e na língua portuguesa, era incompetentíssimo, e muito, em todas essas outras línguas.

Não tenho a menor noção da “tradução” feita, mas tenho esperanças de que tenha partido – ao menos – do mote “Só você”.

Mas tenho – vejam bem, vejam bem – a versão de minha mãe.

Revelou-me, minha mãe, perto de perder seus sentidos nesta vida, naqueles dias em que estava morrendo que, percebendo a macaqueação de meu pai nessa sua tradução, percebendo que ele não falava inglês – e ela, bom, ela sim, falava um pouco de inglês – foi, instantaneamente, apesar dos pesares, seduzida por ele nesse exato momento – repito, nesse exato momento – e justamente por sua proeza, porque a sua destrambelhada tradução de “Only You”, cantada pelos The Platters era, efetivamente, a prova de que o ser humano – ele, meu futuro pai, no caso – podia ser capaz da linguagem, da ousadia, da inteligência, da invenção, da beleza das palavras, de contar histórias e, benza-Deus, do poder de sedução…

E era isso que ela, miss à despeito de seus desejos e pretenções, efetivamente, queria para a sua vida.

Minha mãe viveria por mais um ano. Tudo o que foi possível fazer foi feito. Tudo que podia ter sido feito foi radicalmente, insistentemente e abnegadamente feito. Minha mãe faleceu no dia 2 de agosto de 1996, deflagrando todos os processos de mudança que ocorrem na vida de uma família surpreendida – e jamais preparada – para a violência de um câncer. Minha sobrinha nasceu naquele mesmo mês de julho da referida descoberta e, meu filho, três meses depois do falecimento de minha mãe. Minha avó materna, a dona Nida, muito referida em outras crônicas, tomada por uma profunda melancolia e depressão, faleceu três meses depois, exatamente na véspera do nascimento de meu filho e, dias mais tarde, meu tio materno foi morto, num episódio nunca esclarecido.

E, perto de começar a morrer, trinta anos atrás, minha mãe me disse que se sentiu a mulher mais feliz do mundo porque teve um companheiro que, realmente, lhe contou histórias todos os dias, todos eles, ao longo da vida.

Mas voltemos ao baile. Devo desvelar que, passado esse momento musical romântico “Only you”, começaram a tocar Celly Campelo e, depois, para escândalo do Clube Netuno, Chubby Checker. E isso à despeito dos desígnios do diretor artístico do Netuno, o senhor Aníbal (se alguém lembrar-se dele me informe), que proibia a orquestra de tocar os sucessos mais contemporâneos, como “The Twist”, do “tal” Chubby Checker, lançado em 1958 e já um clássico… mas, também Celly Campelo, tanto com sua Estúpido Cúpido, de 1959 ou com sua versão de “Tintarella di Luna”, de 1960.

Ah, mas preciso dizer que, além dos depoimentos de meus pais sobre essa noite, tenho outros dois relatos, um deles da tia de minha esposa Marina, sua tia Ana Maria Ramos, que estava lá, atentíssima (sempre atentíssima) ao que se passava a seu redor e, ainda, outro depoimento, este da melhor amiga de minha mãe, minha querida tia-madrinha Maria Luiza Coelho, que também estava lá. As duas viram meus pais dançarem essas três músicas seguidas (o que, para muitos, representava quase um compromisso).

O próximo encontro deles se daria no dia 22 de agosto de 1963, no salão de festas do Automóvel Clube, que ocupava todo o último andar do edifício Palácio do Rádio, avenida Presidente Vargas, Belém, numa festa com – vejam que coisa – três diferentes orquestras. Foi lá que começaram, digamos, a namorar. Mais tarde viria esse Rainha das Rainhas do Carnaval, que minha mãe perdeu por 1 ponto, representando o Paysandu, e que, na coincidência dos tempos, minha esposa venceria por 1 ponto, anos mais tarde, representando o Tênis Clube. E não que isso fosse importante para elas – tanto que se falo disso é sem, e quase proibitivamente, que tais eventos fossem regularmente mencionados em casa – minha filha descobriu, na escola, aos 10 anos de idade, a aventura de sua pobre mãe.

Mas, isto dito, queria falar a vocês sobre ela, sobre minha mãe. Sei que todas as mães são lindas e são anjos, mas tenho suspeitas de que a minha, realmente, era – e é. Seu nome era Mariléa Esperante Fonseca, de Castro pelo casamento e, de jure (no costume familiar, in consuetudine familiari a Regno propinquis meis maioribus nostris Lameira de Franca data, tam mea quam eius hac forma et lege), Mariléa Esperante Antelo Calandrini Fonseca de Castro da Gama. Mas deixem esse latim para lá, é tudo bobagem.

Minha mãe foi uma garota belemense dos anos 1960. Não era rica, mas era muito bem-educada e muito conscienciosa. Minha mãe amava dançar e frequentava os bailes do seu tempo: Pará Club, Automóvel Club, Assembleia Paraense, Club do Remo, Paysandu e, fantasmaticamente, a velha Sociedade Therpsycore. Amava o carnaval. Aliás, amava um monte de coisas, de esportes a plantas: voley-ball, cavalos, tiro, arco-e-flecha e seu imenso jardim. Ah, e amava ler. Era apaixonada por Eça de Queirós, pelas comédias de Shakespeare (só as comédias), por Balzac e, sobretudo, muito sobretudo, por Stendhal. A “Cartuxa de Parma”, seu romance do coração, era historinha que me fazia dormir, quando eu era criança.

E havia os cavalos, o desejo por voltar aos seus campos de Muaná, seus campos no Marajó! Sim, eu tive uma mãe que, além de ler muito, praticava o salto a cavalos – oxers de 13 e de 23cm, triplas, fossos e muros – que era invencível no arco-e-flecha e que sabia tudo de jardinagem. E isso somado à literatura. Égua da mãe, puta merda, devo tudo o que sou a ela. E isso junto a uma disponibilidade incrível, abnegada, a ajudar pessoas. E acho que é uma imensa pena que tenha falecido tão cedo, senão mais gente, ao menos meus sobrinhos, filhos e netos também, senão mesmo a sua multidão de afilhados e de gente perto dela aprenderia mais, muito mais, com ela e, se não fosse caso de aprender, sentiria as pulsões da vida junto com ela.

E, isto dito, permitam que eu retorne àquele domingo do começo de julho de 1995. Recordo quase graficamente daquele dia, quando fui com a Marina – então namorados (namoro, lamentavelmente, não beneficiado por orquestras) – ao cinema, numa daquelas sessões que então havia pela manhã no Cinema 1, rua São Pedro. Recordo que me senti mal, durante o filme, e pedi para sairmos da sessão. Era como um presságio.

Retornamos para casa, no Lago Azul, e encontramos uma situação inusitada: minha mãe estava deitada, havia passado mal. Havia saído para caminhar e, repentinamente caiu no chão, suas pernas falharam. Um casal vizinho que passava a socorreu e a levou para casa. Na família, falavam de fadiga, cansaço e que, na segunda-feira, ela deveria marcar uma consulta. Achando mais do que estranho, coloquei minha mãe no carro e imediatamente rapidamente, levei-a a uma clínica. Lá, fizeram uma tomografia e identificaram um tumor no seu cérebro. O médico me chamou até a sala e me mostrou a imagem. Recordo dessa imagem vivamente: no emaranhado de veias e massas cerebrais havia aquela mancha dura, vívida, branca, nítida, perfeitamente esférica, como se fosse um eclipse. Um eclipse no seu cérebro, potencialmente um eclipse na sua vida. Eu era a primeira pessoa da família a compreender a extensão do problema que passávamos a viver.

Minha mãe viveria por mais um ano. Tudo o que foi possível fazer foi feito. Tudo que podia ter sido feito foi radicalmente, insistentemente e abnegadamente feito. Minha mãe faleceu no dia 2 de agosto de 1996, deflagrando todos os processos de mudança que ocorrem na vida de uma família surpreendida – e jamais preparada – para a violência de um câncer. Minha sobrinha nasceu naquele julho da referida descoberta e, meu filho, três meses depois. Minha avó, mãe de minha mãe, tomada por uma profunda melancolia e depressão, faleceu três meses depois, na véspera do nascimento de meu filho e, dias mais tarde, meu tio materno foi morto, num episódio nunca esclarecido.

Em meio a tudo isso tive a felicidade de encontrar pessoas que eram gratas a ela, à minha mãe, por incontáveis razões, e não dezenas, mas muitas dezenas de pessoas, e por coisas que eu nem imaginava. Desde manter abrigos de animais a pagar cirurgias a pessoas sem condições de fazê-l. Para ela, como também para mim, no futuro, dinheiro nunca foi senão o meio de fazer coisas acontecerem. Por alguns meses, busquei regular contas, contas impossíveis para mim, professor substituto em começo de carreira, recém casado, com filho há pouco nascido. Mas isso assim se faz na vida… Hoje compreendo que a morte de ninha mãe encerrou mais uma das fases da minha família (e conto tantas, desde que comecei a contar, saeculis abhinc).

Mas bem sei que as famílias acabam, como também recomeçam – e recomeçam dentro de si mesmas, todo o tempo. Na verdade, famílias só servem para isso: para acabar e para tentar recomeçar.

Naquela tarde de domingo trouxe minha mãe de volta para casa e dei a medicação prescrita pelo médico, que envolvia um sedativo, algumas outras coisas que não recordo e uma bateria de exames a serem feitos no dia seguinte. Em seguida reuni meu pai, irmão e cunhado e relatei o que havia visto. Poupei minha avó e minha irmã, com gravidez avançada, dessa informação. Relatei as palavras do médico, que não eram ruins mas, bem… que eram…. Mas não, não descrevi a imagem gráfica que me assombrava, aquela esfera branca, como um eclipse no cérebro de minha mãe.

E preciso dizer que essa imagem me assombra até os dias de hoje. Sonho com ela. Meus pensamentos são levados a ela repentinamente, sem razão aparente, em incontáveis vezes, ao longo da vida, uma imagem que surge de repente quando falo em público, quando dou aulas, quando participo de reuniões. Por sinal, é a primeira vez na vida que partilho essa informação… Mas, pensando bem, quem somos nós, não é?, à despeito dos eclipses, diante da felicidade de termos estado juntos por uns momentos mais ou menos sublimes.

Mais ou menos sublimes, como num baile, como dançando Only You, como olhando nos olhos de uma pessoa amiga, nos olhos de uma pessoa que, potencialmente, pode de ainda mais que amiga. como num riso, num momento trivial, encontrando, quem sabe no acaso, quem sabe sem a menor pretensão à eternidade, ou, quem sabe, com toda a possível pretensão à eternidade…

Ah, recordo de uma das últimas conversas que tive com minha mãe, quando ela me disse (muito significativamente, no contexto daqueles tempos) que achava que eu, tal como ela, seria feliz (e logo vi que sim, que o seria) – se encontrasse uma companheira capaz de me contar histórias todos os dias da vida, com honestidade, verdade, simplicidade, afeto e fidelidade.

* O conteúdo do artigo reflete a opinião pessoal da/o colunista

Comentários