Publicado em: 21 de novembro de 2024

De acordo com o Movimento Nacional dos Catadores e das Catadoras de Materiais Recicláveis, o Brasil possui cerca de 1 milhão de catadores, sendo 70% mulheres, majoritariamente negras.

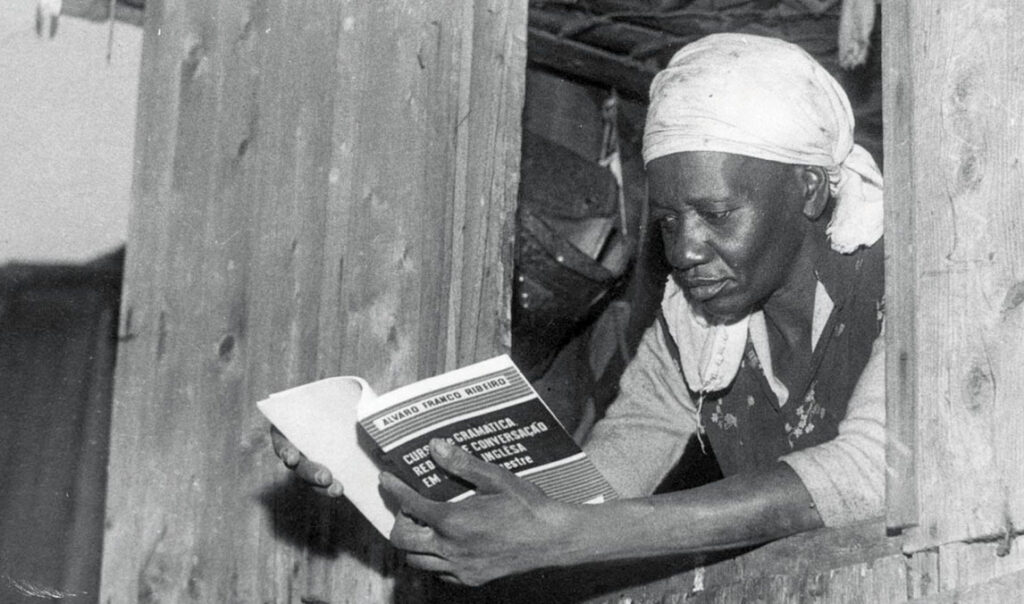

Carolina Maria de Jesus foi uma delas. Negra, favelada e catadora de papel, Carolina narrou em suas obras a realidade de quem vive em condições devastadoras, utilizando a escrita, da forma como podia, em cadernos achados no lixo, como um potente instrumento de denúncia social. Sua obra tem mais de cinco mil páginas manuscritas, entre romances, contos, crônicas, poemas, peças de teatro, canções e textos híbridos, e desafia a tradição literária e os padrões da norma culta com pura arte. Publicada em mais de 40 países e traduzida para 14 línguas, Carolina é uma voz singular e universal na literatura.

Carolina nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em uma família pobre e descendente de escravizados. Chegou a São Paulo em 1937, trazendo na bagagem a inquietude de sua rebeldia e o desejo de viver de forma independente. Sua recusa em se submeter ao trabalho como empregada doméstica – a opção dada para mulheres pretas e pobres – e sua primeira gravidez, em 1948, fruto de um relacionamento com um português que a abandonou, a colocaram em uma situação de extrema vulnerabilidade. Mãe solo e sem alternativas, foi viver nas ruas.

Quando o governador de São Paulo da época, Adhemar de Barros, ordenou que mendigos fossem retirados das ruas e despejados em um terreno à margem esquerda do rio Tietê, no que viria a ser a favela do Canindé, Carolina ergueu alí, com suas próprias mãos, um barraco onde criou seus três filhos: João José, José Carlos e Vera Eunice, cada um de um relacionamento diferente. Dedicada à escrita, dizia que nenhum homem compreenderia sua necessidade literária. Enquanto tentava sobreviver e prover aos filhos, agarrava-se a livros, cadernos e lápis, registrando o cotidiano ao seu redor.

Foi na favela que Carolina teve seu talento descoberto. Um dia, um jornalista a viu repreendendo homens que ocupavam um parquinho, ameaçando expô-los em seu “livro”. Intrigado, ele perguntou sobre tal livro e ficou impressionado com sua habilidade narrativa. Parte de seus textos foi publicada em um jornal, e o restante foi reunido em “Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada”, lançado em 1960. O livro, que narrava as agruras da vida na favela com honestidade crua, transformou Carolina em uma sensação literária que se tornou um marco na literatura brasileira, projetando seu nome internacionalmente e tirando a escritora da favela.

A partir de então, Carolina viveu um breve período de sucesso, recebendo convites para entrevistas e viagens e sendo celebrada por escritores como Rachel de Queiroz e Manuel Bandeira. Lançou outros dois livros, gravou um disco com canções de sua autoria e mudou-se para uma casa em Santana, deixando para trás o barraco no Canindé.

Entretanto, sua fama revelou-se efêmera. Tatada como uma curiosidade passageira, foi descartada pelo mercado editorial após o auge. “Virei um artigo de consumo”, desabafou. Sem apoio e enfrentando dificuldades financeiras, voltou a catar papel para sobreviver.

Carolina morreu em 13 de fevereiro de 1977, aos 63 anos, em um sítio em Parelheiros. Sofrendo de asma e esquecida pelo mercado editorial, deixou um legado de resistência e criatividade. Carolina sempre soube de sua grandeza e só muitos anos após a sua morte é que seu trabalho é reconhecido como um marco na denúncia das desigualdades sociais e na afirmação da literatura negra no Brasil.

Além de “Quarto de Despejo”, Carolina viu seus livros “Casa de Alvenaria: Diário de uma Ex-Favelada” (1961), “Pedaços da Fome” (1963) e “Provérbios” (1965) serem publicados. Após sua morte, foram feitas as publicações póstumas de “Diário de Bitita” (1986), “Meu Estranho Diário” (1996), “Antologia Pessoal” (1996) e “Onde Estais Felicidade?” (2014). Ela deixou um vasto acervo de manuscritos, muitos dos quais permanecem inéditos até hoje.

A primeira publicação de um livro por uma mulher negra no Brasil, no entanto, foi dois séculos antes de Carolina. Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz nasceu em 1719, em Ajudá, atual Benim, na África. Com apenas seis anos ela foi sequestrada por traficantes de escravizados e levada para o Rio de Janeiro, onde foi vendida. Sua infância foi repleta por abusos e, aos 14 anos, foi vendida novamente, desta vez para Minas Gerais. Durante mais de 15 anos, Rosa Egipcíaca foi obrigada a se prostituir. Por volta dos 30 anos, uma doença no estômago a acometeu, causando inchaço em todo o seu corpo.

Doente, Rosa Egipcíaca começou a ter visões místicas, o que a levou a abandonar a prostituição e a doar suas poucas posses aos mais pobres. Suas experiências espirituais rapidamente a tornaram alvo de acusações de feitiçaria. Após ser severamente açoitada, violência que resultou na paralisia do lado direito de seu corpo, Rosa fugiu de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, onde foi acolhida entre padre franciscanos. Eles admiravam sua fé intensa, seus jejuns prolongados e seu desejo de aprender a ler e escrever.

Em 1751, Rosa Egipcíaca fundou o Recolhimento do Parto, um espaço destinado a acolher ex-prostitutas. Sua vivência era de extrema dedicação à caridade e à ajuda aos menos favorecidos. Sua prática religiosa era uma fusão de catolicismo com tradições africanas, atraindo cada vez mais fiéis para seus rituais.

Como é fácil de adivinhar, sua crescente influência levou a desentendimentos com o clero, o que resultou em sua denúncia em 1763. Rosa Egipcíaca foi considerada herege pela Igreja Católica e aprisionada pela Santa Inquisição. O julgamento ocorreu em Portugal, mas Rosa nunca renegou suas visões ou experiências místicas. Em uma delas, Rosa Egipcíaca viu um grande dilúvio inundando o Rio de Janeiro e apenas aqueles que estivessem no Recolhimento do Parto seriam salvos, que funcionaria como uma arca.

Sua obra, a “Sagrada Teologia do Amor Divino das Almas Peregrinas”, com mais de 250 páginas, foi considerada herética e queimada. Embora poucas partes de seu livro tenham sobrevivido, sua importância como escritora e líder espiritual é irrefutável. Ela morreu em 1771, ainda sob a custódia dos inquisidores.

Em 1859, Maria Firmina dos Reis foi pioneira tanto como a primeira mulher brasileira e também a primeira pessoa negra brasileira a ter um livro publicado. Não é exagero afirmar que boa parte da produção literária que viria a seguir foi inspirada, direta ou indiretamente, por sua ousadia e coragem em se afirmar no campo literário ainda dominado por homens brancos.

Autodidata, ela se tornou a primeira mulher aprovada em um concurso público no Maranhão, sendo admitida como professora no ensino primário – uma grande conquista para a época. Além disso, ela foi responsável pela criação da primeira escola mista e gratuita do Brasil, em uma altura em que a educação estava bem longe de ser acessível para todos, especialmente para as mulheres e pessoas negras.

Entretanto, o feito literário de Maria Firmina pela publicação de “Úrsula” manteve-se silenciado por décadas pois, para viabilizar seu feito, ela escolheu assinar a obra com o pseudônimo de “uma maranhense”. Era uma estratégia para garantir que a obra fosse lida e aceita.

“Úrsula” foi escrita em um período em que a escravidão ainda estava profundamente enraizada na sociedade brasileira – a abolição só viria mais de três décadas depois, em 1888. O romance denuncia as injustiças e os horrores do sistema escravocrata, narrando uma história de amor trágico entre dois personagens brancos porém colocando os escravizados como protagonistas, dando-lhes voz e destacando a brutalidade dos escravizadores. Maria Firmina não hesitou em revelar os aspectos mais cruéis de um sistema que torturava e desumanizava.

Em 1861, dois anos após de “Úrsula”, Maria Firmina publicou o romance “Gupeva”, uma obra de temática indianista. O olhar crítico da autora mais uma vez evidencia as vozes marginalizadas e inferiorizadas pelo patriarcado e pelo colonialismo, dando continuidade a sua luta contra as hierarquias sociais que silenciavam grupos historicamente oprimidos e focando no protagonismo e na humanidade de povos indígenas.

Em 1887, às vésperas da Abolição da Escravatura, Maria Firmina publicou na Revista Maranhense o conto “A Escrava”, no qual a personagem central é ativa na luta abolicionista, em uma obra que reforça a crueldade do sistema escravocrata e que tira do silêncio o papel das mulheres na luta pela liberdade. Firmina faleceu em 11 de novembro de 1917, aos 95 anos, pobre e cega.

Apesar de sua relevância, o trabalho de Maria Firmina foi ignorado pela crítica literária durante grande parte do século XX. Sua obra caiu no esquecimento, seguindo as regras do racismo e do machismo que ainda estruturam o cânone literário brasileiro. Foi apenas na década de 1960 que o interesse acadêmico por sua produção ressurgiu e que universidades nacionais passaram a incluir sua obra em currículos e estudos críticos.

O resgate de Maria Firmina dos Reis foi impulsionado por movimentos sociais e culturais que buscavam reconhecer vozes negras e femininas apagadas da história. Hoje, ela é lembrada como uma escritora de extrema relevância para a literatura e como uma ativista social que abriu caminho para debates sobre raça, gênero e justiça social no Brasil.

A coragem da autora ao tratar de temas como a opressão racial e a desigualdade de gênero em um contexto tão adverso é algo digno de nota. Sua escrita abriu um caminho para outras vozes que também falariam contra a escravidão e a opressão social, influenciando autores e autoras posteriores, como Carolina Maria de Jesus e tantas outras escritoras que fazem parte da rica tradição literária negra do Brasil.

Até hoje, nenhuma mulher negra ocupou uma das 40 cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Conceição Evaristo foi candidata, em 2018. Ela escreveu em sua carta de autoapresentação: “Assinalo o meu desejo e minha disposição de diálogo e espero por essa oportunidade”. Recebeu apenas um voto.

As eleições de novos membros para a ABL reflete as estruturas de poder e exclusão que permeiam a sociedade brasileira. Conceição Evaristo é reconhecida nacional e internacionalmente e contou com uma mobilização inédita: mais de 40 mil pessoas assinaram um abaixo-assinado em prol de sua eleição, configurando a maior campanha popular já vista na história da instituição.

A escritora admitiu inicialmente que não pretendia se candidatar, mas decidiu concorrer por entender a importância simbólica de ocupar aquele espaço. “Se eu entrar, não será porque escrevi um “Marimbondo” do Sarney, não. Eu quero entrar porque é um lugar nosso, porque temos direito”, declarou durante uma palestra no Salão Carioca do Livro, em alusão ao romance – de qualidade amplamente questionada – que garantiu a entrada do ex-presidente da república José Sarney na ABL, em 1980.

Conceição Evaristo não entrou no jogo social da instituição, não fez campanha interna e não participou dos chazinhos da tarde. Apesar de não ser o caso de desmerecer a grandeza dos acadêmicos, é impossível não comparar o tratamento da ABL com o cineasta Cacá Diegues, que a “derrotou”, e com a atriz Fernanda Montenegro, uma das maiores artistas brasileiras de todos os tempos, eleita mesmo não sendo escritora de ofício. O prestígio de personalidades brancas, mesmo fora do escopo da literatura, é ainda hoje mais facilmente legitimado na Academia do que o trabalho literário consolidado de autoras negras.

Ficcionista, poeta, ensaísta e intelectual de destaque, Conceição Evaristo começou a publicar em 1990, na série Cadernos Negros, uma antologia organizada pelo coletivo Quilombhoje. Ela lançou seus primeiros livros individuais no início dos anos 2000. “Ponciá Vicêncio” (2003) “Becos da Memória”, “Poemas da Recordação e Outros Movimentos” (2008), “Insubmissas Lágrimas de Mulheres” (2011), Olhos d’água (2014); História de Leves Enganos e Parecenças (2016) Canção para Ninar Menino Grande (2022) e Macabéa: flor de Mulungu (2023) fazem parte de sua obra. Antes da graduação, mestrado e doutorado, ela trabalhou como empregada doméstica.

Em 2015, recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Contos e Crônicas por “Olhos D’Água”, em 2017, foi laureada com o Prêmio Cláudia, na categoria Cultura, e no ano seguinte, recebeu uma série de prêmios que coroaram sua trajetória: o Prêmio Bravo!, o Prêmio do Governo de Minas Gerais pelo conjunto de sua obra, o Prêmio Nicolás Guillén de Literatura, concedido pela Caribbean Philosophical Association, e o Prêmio Mestre das Periferias, pelo Instituto Maria e João Aleixo.

Em 2019, Conceição foi a grande homenageada do 61º Prêmio Jabuti, como Personalidade Literária do Ano. Em 2023, foi agraciada com o Prêmio Juca Pato, como Intelectual do Ano, e recebeu o Prêmio Elo, no Festival Internacional das Artes de Língua Portuguesa (FestLIP).

Suas publicações foram traduzidas para idiomas como inglês, francês, espanhol, árabe, eslovaco e italiano. Sua participação em antologias internacionais também é expressiva, incluindo publicações na Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, África do Sul e outros países. Entre as coletâneas em que figura estão “Moving Beyond Boundaries: International Dimensions of Black Women’s Writing” (1995), “Women Righting – Afro-Brazilian Women’s Short Fiction” (2005) e “Fourteen Female Voices from Brazil” (2002).

Sua escrita é permeada pela ideia de “escrevivência”, termo cunhado por ela para descrever a literatura que nasce das vivências cotidianas de mulheres negras, em oposição à literatura ficcional descolada da realidade. “Minha escrita é política porque é também um ato de resistência e de existência. É a voz de um coletivo”. Em seu estado natal, foi eleita em 2024 para a Academia Mineira de Letras.

No ano de 2024, foi a primeira vez que o dia 20 de novembro foi um feriado nacional no Brasil, um país no qual, no último censo, 10,2%, da população declarou-se negra e 45,3% parda.

A escolha do 20 de novembro como o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e o marco da Consciência Negra surgiu na década de 1970, quando o Grupo Palmares, de Porto Alegre, impulsionou a proposta, inspirado por uma publicação da Editora Abril que mencionava o 20 de novembro como o dia da morte de Zumbi dos Palmares, contrapondo-se ao 13 de maio, data da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel em 1888, que simboliza uma visão colonialista, eurocêntrica e paternalista da abolição. O 20 de novembro, por sua vez, destaca a luta ativa e contínua das pessoas negras por liberdade e igualdade, com Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, um dos maiores símbolos de resistência à escravidão no Brasil.

O fato do Dia Nacional da Consciência Negra passar a ser um feriado nacional é uma representação de resistência, celebração e esperança, um tributo ao passado e um compromisso com o futuro, uma lembrança sublinhada de que a luta por equidade e reconhecimento é de toda a sociedade brasileira.

Por séculos, pessoas negras – principalmente mulheres – foram descartadas pela história como os resíduos sólidos que recolhem para sobreviver. Parafraseando Angela Davis, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Ler mulheres negras é um ato de resistência e a melhor arma na construção de uma realidade mais justa: a consciência através da educação perpetuada pela voz de quem sabe o que precisa mudar.

Comentários